Para dar continuidade a nossa pesquisa sobre artistas mulheres negras na América Latina e Caribe, convidamos as curadoras Yina Jiménez Suriel, da República Dominicana; Catalina Lozano, da Colômbia; Maya Juracan, da Guatemalteca; e, Catarina Duncan, no Brasil, para indicar alguns nomes promissores da região.

Elas escolheram mais 13 artistas com poéticas diversas, mas que sempre se encontram na discussão de raça e identidade. Corpos objetificados e “desumanizados”; consciência ecológica ligada à justiça social, tecnologia e violência de gênero; esvaziamento simbólico de objetos e espaços como forma de dominação colonial; processos de branqueamento como paradigma do progresso e da miscigenação nas Américas; sexualidade transformada em tabu ou estereotipada; memória como resistência – estes são alguns dos temas encontrados nesta riquíssima produção.

Vale lembrar que existem muitas artistas brasileiras cuja produção é tão potente quanto a das artistas aqui selecionada. Entretanto, como elas aparecem com mais frequência no ARTEQUEACONTECE, decidimos focar a pesquisa em artistas e poéticas que fazem referência a outros países e culturas da América Latina.

1.Las Nietas de Nono, Porto Rico

Os trabalhos da dupla Mapenzi Nonó e Mulowayi Nonó, conhecida como Las Nietas de Nonó, evocam a memória ancestral por meio de performances, instalações e vídeos que incorporam objetos encontrados e materiais orgânicos. Elas exploram os limites entre realidades históricas e ficções afrofuturista e chamam atenção para preocupações ecológicas ligadas não só aos efeitos climáticos, mas também a processos de violência e apagamento de corpos negros. Tratam-se de trabalhos feministas e decoloniais que se concentram na história da opressão das comunidades afro-diásporas do Caribe e na sobrevivência de seus conhecimentos.

Na performance Ilustraciones de la Mecánica, apresentada na 10th Berlin Biennial e na 79th Whitney Biennial, por exemplo, elas encenam uma brutal operação ginecológica – ação que faz referência à história da medicina na qual mulheres porto-riquenhas eram usadas para pesquisa ginecológica. Após a operação, as cortinas que definem a área inicial da performance são removidas, e os espectadores se vêem em um grande espaço cercado por uma floresta de vasos de plantas intercaladas com smartphones e outros dispositivos digitais.

A vida botânica se faz presente no espaço e é representada nas telas dos dispositivos, juntamente com fotos da paisagem porto-riquenha, enquanto as irmãs promovem uma espécie de ritual de limpeza em um ambiente afrofuturista. A experiência culmina com as artistas distribuindo, a todos os presentes, tigelas de guisado. Diferente de muitos artistas que falam sobre ecologia, elas não falam de uma consciência de forma abstrata, mas propõem incorporar essa consciência a outros sentimentos poderosos – do horror ao conforto e ao pertencimento em uma comunidade. A performance representa, desta forma, a ecologia como algo associado às questões de justiça social, tecnologia e violência de gênero.

Já na exposição No Humans Involved, organizada em 2021 no Hammer Museum, as artistas apresentaram a instalação No More Tears, inspiradas pela prisão de seus primos, os irmãos Salgado. O episódio, segundo as artistas, está diretamente ligado à polícia de repressão chamada de Mano Dura (“punho de ferro” em espanhol) que começou na década de 1990, em Porto Rico, quando a economia da ilha entrou em colapso e a violência relacionada ao tráfico de drogas aumentou. Na época, a presença da polícia aumentou, assim como a população carcerária. As prisões ficaram tão lotadas que os detentos porto-riquenhos foram enviados para prisões privadas nos Estados Unidos para cumprir suas sentenças – separando-os de suas famílias, às vezes por décadas.

No More Tears é uma espécie de templo coberto por scobys secos (os discos de fermentação empregados na produção de kombucha) e repleto de monitores de vídeo mostrando imagens de seus primos e paisagens naturais. Material orgânico, barato e que não gera lixo, os scobys são iluminados por dentro da parede da galeria e se assemelham a escamas de peixe brilhantes. “Estamos interessadas nessa fragilidade do material, que também pode representar esse processo de encarceramento. Quando alguém sai da prisão, há uma verdadeira fragilidade no estado mental e físico da pessoa. Queríamos falar sobre essa condição pós-carcerária”, explicou Mapenzi ao Los Angeles Times.

Elas promoveram uma série de performances dentro desse espaço que mergulhava, de forma abstrata, em algumas dessas histórias de perda, ausência, isolamento e deslocamento. Em setembro de 2022, Las Nietas de Nonó vão apresentar uma exposição solo no Artists Space, nova-iorquino.

2.Julianny Ariza Vólquez, República Dominicana

Por meio de pinturas, esculturas e instalações, a artista dominicana Julianny Ariza Vólquez busca resgatar a identidade indígena, afrodescendente e matriarcal, além de repensar modelos exclusivos da memória material de seu país. Sua série mais recente, intitulada No-Objetos, resgata o conceito de Não-Lugares como uma homenagem ao antropólogo e etnólogo francês Marc Augé, cuja pesquisa se refere aos “espaços que foram despojados das expressões simbólicas de sua identidade e que não são definidos como sujeitos de construção histórica e relacional no discurso oficial”, explica a artista em seu site.

De acordo com Vólquez, assim como nos lugares, esse conceito se manifesta também em objetos, pois muitos foram esvaziados de seu legado na construção de nossa memória material. Em torno dessa ideia, ela propõe exercícios de revisão de espaços de memória em acervos domésticos e institucionais, e das formas de apresentar histórias. Ela questiona: Como os artefatos taínos e afro-diaspóricos foram vistos, interpretados e preservados por aqueles que ocuparam seus espaços?Como nós e aqueles que orientam as narrativas museológicas os percebemos hoje? Ela recria, então, artefatos indígenas e africanos com a intenção de resgatar visões de mundo originárias. Busca humanizá-los em ambientes, revertendo a objetificação que os colonizadores exerceram em relação a essas comunidades.

Já na instalação Atesoro ela pinta duas estantes paralelas a partir da visita em duas coleções. De um lado, Vólquez apresenta uma série de peças arqueológicas pintadas a partir da observação do acervo do Centro León, com destaque para as peças Taíno não expostas e encontradas em seus depósitos. Do outro, a artista reproduziu uma seleção de cerâmicas europeias vistas no Museu da Porcelana. Sua intenção é construir interpretações sobre a hierarquia e as narrativas resultantes da interação entre os artefatos, recriando uma nova ordem social taxonômica e hierárquica.

A obra partiu da observação de sua própria a coleção de objetos de esfera doméstica – pense em estatuetas de porcelana e lembranças de casamentos, batizados ou citações bíblicas – que são recipientes de narrativas coloniais e construtores de um imaginário coletivo distante da visão de mundo de grupos sociais originários, mas que foram guardados em estantes na sua casa por um (contraditório) desejo de lhes conceder proteção e culto. “Eles representam uma estética eurocêntrica e metafórica de sofisticação, uma ideologia de domesticidade em torno de normas religiosas, submissão feminina e poder patriarcal”, explica”, ressalta a artista.

Em trabalhos mais antigos como Bienestando e Omnisciesta, ela trabalhou com componentes emocionais que evidenciam as diferentes formas de estar, individual e coletiva, ressaltando noções de nostalgia, apego, resignação, submissão e obediência.

3.Astrid González, Colômbia

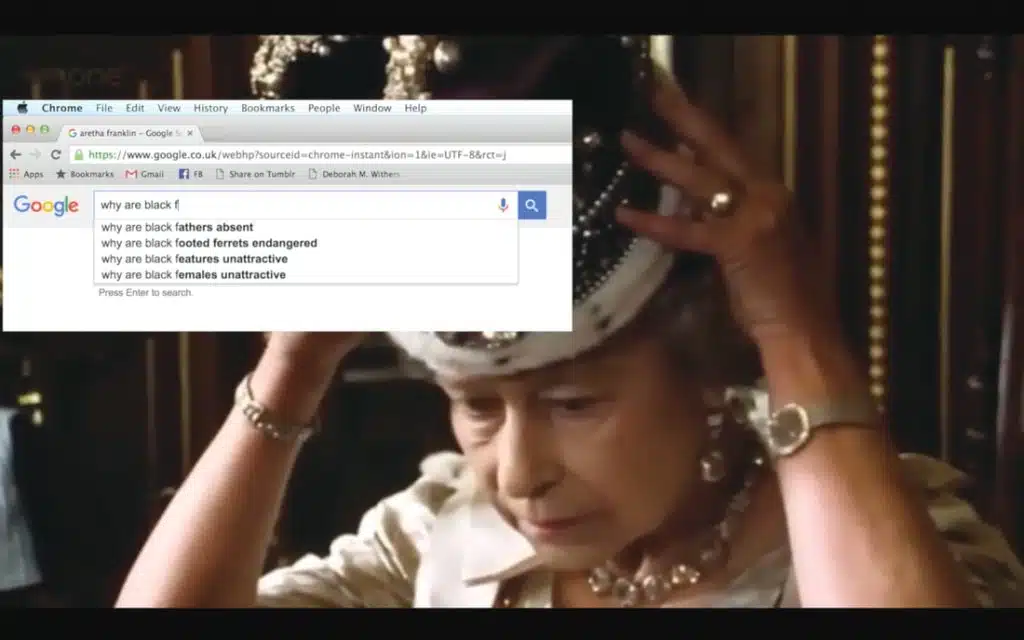

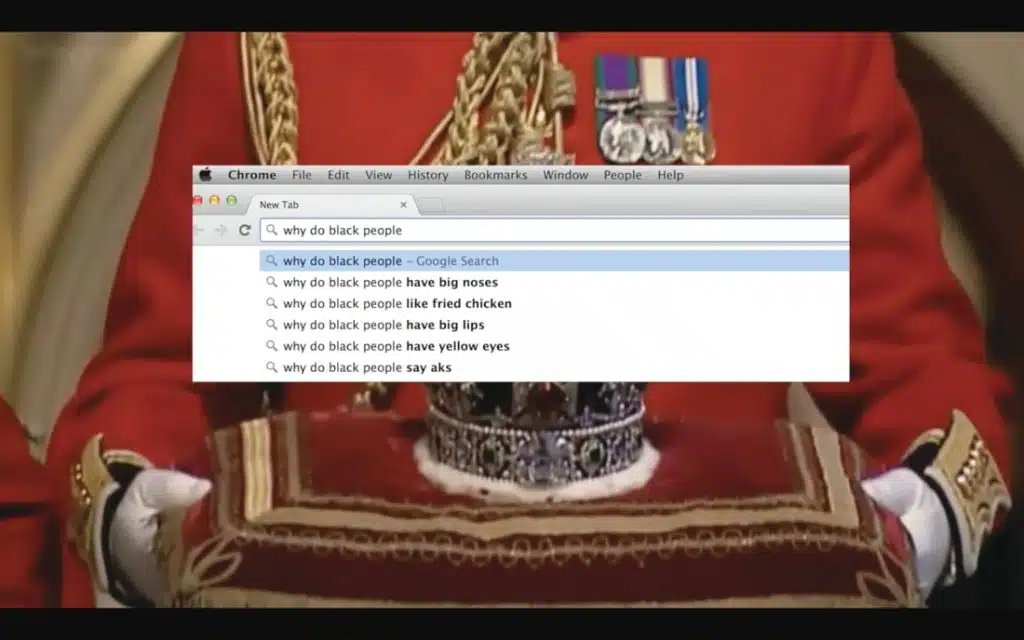

Natural de Medellín, Astrid González propõe uma revisão da “história universal”, para estabelecer cartografias de elementos simbólicos que fundamentam graficamente os afrodescendentes no contexto colonial. Ela cria vídeos, fotografias, performances e instalações com o objetivo de levar para museus e galerias discussões sobre racismo estrutural; sobre nascimento e consolidação dos quilombolas; e, sobre processos de branqueamento como paradigma do progresso e da miscigenação nas Américas.

Ela expressa reflexões estéticas e críticas sobre como o corpo do afrodescendente vem sendo representado desde o século XVI até os dias atuais. Parte da ideia desses corpos como campos, marcados pelo racismo e pela invisibilidade, onde acontecem batalhas políticas e lutas pelo reconhecimento étnico como estratégia de orgulho ancestral.

Artista residente do Pivô em julho em ano, González faz uma referência à obra Pelucas porteadores, de Liliana Angulo, na série de fotografias Cultura negra. Ela reproduz a imagem de Angulo substituindo o casulo de lã por elementos como o milho e lençóis – objetos acionados com o uso de uma pessoa afrodescendente para mostrar, metaforicamente, estratégias humanas de adaptação e ressignificação de práticas e territórios. O Joto, lençol usado como recipiente para roupas a serem lavadas no rio, torna-se aqui um objeto escultórico, que nos faz pensar sobre as relações e discrepâncias do que ele é e do que é transformado pelas necessidades do contexto e da migração.

Sua ideia é expor a dinâmica do exílio contemporâneo nos territórios racializados de Abya Yala – na língua do povo Kuna significa “Terra madura”, “Terra Viva” ou “Terra em florescimento” e é sinônimo de América. O povo Kuna é originário da Serra Nevada, no norte da Colômbia, tendo habitado a região do Golfo de Urabá e das montanhas de Darien. Atualmente eles vivem na costa caribenha do Panamá.

Outro projeto que chama a atenção é o filme Pronunciar perejil en la masacre, inspirado por um episódio bárbaro: em outubro de 1937, o general Rafael Trujillo deu ordem ao seu exército para assassinar todas as pessoas negras presentes nos territórios de sua fronteira que tivesse dificuldade em pronunciar a palavra trivial “perejil”.Um total de 5.000 pessoas foram mortas por fuzis, facões e facas das forças armadas dominicanas, em nome do desenvolvimento e contra a “haitianização” de sua nação “higiênica”, herdeira da razão e da ordem civilizatória espanhola. Enquanto o ditador fazia discursos nacionalistas, nas margens da fronteira, de norte a sul, de rio a rio, os policiais uniformizados usaram o radar do racismo para identificar “possíveis estrangeiros” substituindo a certidão de nascimento e definindo o destino nas pessoas pela aptidão fonética.

4.Ebony G. Patterson, Jamaica

Glitter, lantejoulas, tecidos, brinquedos, miçangas, flores artificiais, joias e outros enfeites. Conhecida por criar tapeçarias coloridas, sedutoras e sensoriais unindo vários materiais com o objetivo de instigar o espectador a questionar o próprio ato de olhar, Ebony G. Patterson também propõe reflexões sobre identidade por meio de diferentes experiências com o corpo. Aborda a visibilidade e invisibilidade, explorando noções de classe, raça, gênero, cultura jovem, moda e diferentes formas de violências nos espaços pós-coloniais.

Preocupada com a objetivação do corpo feminino, ela passou alguns anos investigando o conceito de “Vênus”: de um lado, ela ressalta a deusa feminina dos tempos pré-históricos; do outro, evidencia as auto-imagens femininas contemporâneas ligadas aos ideais de beleza. Em outros trabalhos, usou a vagina como objeto de estudo, questionando os tabus que cercam essa parte do corpo e suas funções dentro da cultura jamaicana.

Vale destacar, ainda, a série Gangstas for Life, onde ela retrata personagens da dancehall com o objetivo de explorar concepções de masculinidade. Patterson recria retratos de jovens negros que branqueiam a pele, arrancam as sobrancelhas e usam joias ‘bling’ para melhorar seu status de gangsta. Usa motivos florais vermelhos para representar a homossexualidade dentro de uma cultura predominantemente homofóbica. A ideia da artista é, aqui, discutir o branqueamento como meio de marcação e transformação, não como um ato de auto-aversão racial. Além disso, a série “procura examinar a dicotomia entre as ideologias estereotipadas jamaicanas de práticas homossexuais e seus paralelos dentro da cultura dancehall”, explica a artista em seu site.

Patterson afirma que pretende, com seu trabalho, ressaltar a subjetividade daqueles que foram considerados invisíveis como resultado de estruturas sociais coloniais herdadas, incorporando suas “palavras, pensamentos, roupas e pompa” como uma tática para memorizá-los e eternizá-los. É uma forma de dizer: eu estou aqui e você não pode me negar.

De fato, as obras desafiam o espectador a olhar além de suas ricas características formais e a reconhecer as realidades da injustiça social – sua tática é seduzir, atrair e capturar o visitante para transmitir mensagens importantes. Parte, portanto, de imagens reconhecíveis e atrativas – ligadas à história da arte, religião e cultura popular – combinando noções de esplendor e perigo.

https://vimeo.com/723113107?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=48108641Nos últimos anos, ela começou a incorporar a ideia de jardim, real e imaginário, no trabalho, apresentando esse espaço como uma extensão do corpo e um local “pós-colonial” ativo de poder. “Estou interessada em como os jardins – ambientes naturais, mas cultivados – operam com demarcações sociais. São evidências de colonialidade e violência. Investigo sua relação com a beleza, o vestuário, a classe, a raça, o corpo, a terra e a morte.”, explica a artista.

5.Maria Magdalena Campos Pons, Cuba

Considerada uma “figura-chave” entre os artistas cubanos que encontraram voz em uma Cuba pós-revolucionária, Maria Magdalena Campos Pons lida com temas ligados à cultura de seu país, gênero, sexualidade, memória, espiritualidade e identidade multicultural e multigeracional.

No lado africano de sua família, o destino se resumia ao trabalho escravo nas plantações de açúcar ou como empregada doméstica, enquanto os parentes chineses trabalhavam como servos em usinas de açúcar. Não parece à toa, portanto, que suas primeiras obras sejam marcadas pela fragmentação do eu feminino ( muitas vezes consistindo em telas separadas e moldadas). Influenciada pelas ideias feministas, apesar do movimento ser pouco expressivo em seu país, Campos Pons defende, por meio de seus trabalhos, os direitos reprodutivos das mulheres, além de questionar o lugar delas na sociedade e na história da arte.

A partir da década de 1990, Campos-Pons começou a explorar os laços de sua família com a escravidão e a tradição da Santería herdada por seus familiares iorubás. Santería é uma prática espiritual que foi desenvolvida por escravos africanos em Cuba, combinando influências dos sistemas religiosos iorubás e católicos romanos. Vale notar que a Santería é muitas vezes referida como uma “religião feminina”, pois é moldada em grande parte por mulheres. Entre os trabalhos desse período, vale destacar as instalações The Seven Powers Come by the Sea, de 1992, e The Seven Powers, de 1994.

Nesse período o trabalho fica altamente autobiográfico, quase sempre examinando a relação de seus ancestrais com a escravidão e a indústria açucareira. “O açúcar constrói poder, em cumplicidade com o mercado de troca”, ressalta a artista ao explicar a instalação Sugar: Bittersweet. Foi nessa época também que ela começou a usar fotografias de grande formato, muitas vezes organizadas em dípticos, trípticos ou outras configurações.

Entre 1988 e 2018, Maria Magdalena Campos-Pons e Neil Leonard criaram juntos trinta e oito trabalhos audiovisuais que incluíam a participação de músicos ligados à religiosidade cubana. O último trabalho da artista, When We Gather, é uma performance colaborativa criada em parceria com Okwui Okpokwasili e LaTasha N. Nevada Diggs no final de 2020. A inspiração partiu da eleição da primeira vice-presidente feminina nos Estados Unidos, Kamala Harris.

“When We Gather é nossa resposta coletiva, convidando mulheres de todo o país a inaugurar uma era de cura, união e criatividade”, explicam as artistas no site oficial do projeto. Para criar o filme, lançado em janeiro de 2021, as três artistas convidaram mais quatro mulheres: Dell Marie Hamilton, Jana Harper, Lisa E. Harris e Samita Sinha. O número das performers – sete – é uma lembrança das sete direções (norte, sul, leste, oeste, acima, abaixo, centro) na tradição Cherokee, bem como uma representação da mãe primordial na religião iorubá.

Ao som de um poema escrito por Diggs, a coreografia da peça se desdobra em gestos de diversas tradições evocando tempestades, espirais e energia ancestral. Enquanto se movem em círculo no sentido anti-horário, as artistas amarram sete nós com um pedaço de tecido azul, manifestando uma conexão entre elas. “O círculo serve como um símbolo de cura, unidade e potencial. Mostra-nos como podemos permanecer conectados mesmo estando separados devido à pandemia”, relatam.

Em abril de 2022, When We Gather foi apresentada ao vivo na National Gallery of Art, em Washington, como parte da programação em torno da exposição Histórias Afro-Atlânticas – originalmente idealizada para o Masp. “Trata-se de um gesto de uma profunda limpeza espiritual, física, emocional, intelectual”, explica Campos Pons. “Ainda estamos no meio da pandemia, estamos vivenciando o declínio, morte, desespero. Mas também estamos com um sentimento forte de esperança”, completa.

6.Giana De Dier, Panamá

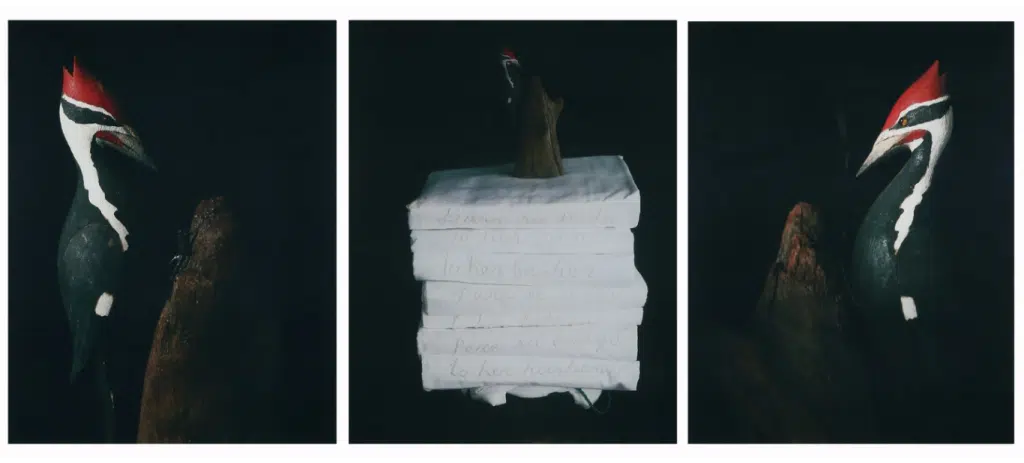

Conhecida por criar magníficas colagens usando fotos antigas e contemporâneas e íntimas de pessoas negras, Giana De Dier procura examinar a luta, as expectativas frustradas e a herança de um povo deslocado – migrantes afro-caribenhos convocados para trabalhar no Canal do Panamá no início de 1900. Entrevistas coletadas e seus próprios relatos íntimos conduzem a prática e ilustram os desafios de uma Zona do Canal segregada.

As colagens partem de arquivos que fetichizam o corpo negro como exótico e obscurecem a experiência feminina: De Dier une restos de retratos com fotos de família e notas manuscritas conectando verdades compartilhadas sobre a diáspora africana. O resultado? Colagens que revelam disparidades raciais, religiosas e linguísticas contrastantes na sociedade e cultura panamenhas. “Assim como a memória pode ser fragmentada e fabricada, a justaposição de imagens e materiais diversos ressignifica velhas crenças criando novas perspectivas e representações da negritude”, explica a artista em seu site oficial.

Na série Recuperar y reconstruir la identidad como ejercicio de resistencia, por exemplo, De Dier usa fotografias tiradas por Harry Jacobs, Ernest Dyche, Rachidi Bissiriou e James Van Der Zee, entre outros. Seu objetivo, aqui, é examinar o aspecto quase performativo da fotografia de estúdio em que os negros muitas vezes incorporam uma imagem próxima de como eles querem ser vistos. No entanto, segundo a artista, essas colagens parecem mais próximas da realidade com as quais somos culturalmente confrontados diariamente do que as representações estereotipadas originas.

A panamenha explica: “Em resposta às imagens normalizadas e aos estereótipos predominantes do corpo negro, esta série procura ir contra os sistemas limitantes de representação. Ao mostrar retratos de mulheres exercendo atividades de lazer olhando para o observador, são criados novos espaços visuais nos quais a autorrepresentação é ampliada, além de documentar conquistas pessoais e momentos significativos de suas vidas”.

Na série Utopias decoloniales, ela inclui o ouro nas colagens para apresentar situações idealizadas em que os personagens se encontram cercados por inúmeras riquezas, ambientes naturais abundantes e colheitas férteis. Nestas cenas, os personagens negros não apenas controlam suas riquezas e realizam tarefas que não são controladas por seus colonizadores, mas se beneficiam delas sem limitação! O importante, aqui, é criar uma situação utópica, mas não totalmente irreal já que muitas das pessoas escravizadas que vieram da África pertenciam a realezas em sua terra natal. Os signos de poder aparecem, de certa forma, em diálogo com os fotógrafos malineses Seydou Keïta e Malick Sidibé.

7.Ligia Lewis, República Dominicana

Nossos corpos estão sempre atuando. A coreógrafa dominicana e residente em Berlim, Ligia Lewis pergunta como eles são quando vivemos, lado a lado, o terror, tristeza,raiva, desespero, mas também resistência, alegria e esperança. Bastante influenciada pela literatura, ela já criou performances nas quais fazia referência a Jean Anouilh, Samuel Beckett e aos irmãos Grimm. “Gosto muito de trabalhar com textos, históricos ou teatrais. E estou especificamente interessada pelo Romantismo. Teve um momento em que eles estavam olhando para a natureza para inspiração e, para mim, é interessante localizar esse momento como o lugar da colonialidade: a natureza pode estar no lugar do sublime, aberto e misterioso, mas também do que é perigoso e selvagem. É quando a Europa colonizou a África”, explica a artista que busca desenvolver conceitos expressivos que dão forma a movimentos, falas, afetos, pensamentos, relações, enunciados e os corpos que os sustentam.

Nos últimos anos, ela criou uma trilogia de performances, cada uma com uma cor da bandeira dos EUA: Water Will (in Melody) , de 2018, é uma espécie de conto gótico ambientado em preto e branco; minor matter, de 2016, é obra poética iluminada pelo vermelho; e Sorrow Swag, de 2014, foi apresentado em um azul saturado.

Unindo a comédia e a tragédia, Lewis evoca com força poética e cômica uma linguagem teatral única, repleta de sarcasmo e imagens surrealistas, rompendo qualquer fantasia de progresso histórico. Seu último trabalho, Still Not Still, de 2021, é composto por sete performers que representam história para sujeitos negros e não-ocidentais. Em resposta a essa exclusão do passado, a artista aproveita a escuridão como um local para imagens e imaginação críticas, sendo o som uma espécie de lamento prolongado ou poema musical.

“Como a melhor ficção científica, o trabalho de Lewis é mais bem-sucedido em sua insistência de que o sobressalente pode ser espetacular”, ressalta a crítica Catherine Damman na Artforum. “Entre luz e sombra, referência e imaginação, afeto e corporificação, emergem questões de re-apresentação, apresentação, abstração e os limites da significação”, completa.

8.Minia Biabiany, Guadalupe

Como construir a representação no corpo? Talvez de memórias evocadas/inventadas de uma experiência fora do corpo associada a um piscar de olhos sobre o tempo não linear da História do Caribe. Esse é o questionamento de Minia Biabiany ao criar Blue spelling – uma sequência de desenhos repetidos em diferentes temporalidades, fazendo referência a um sono leve quando a percepção do tempo difere em um eco quebrado.

Por meio de instalações, vídeos e desenhos, Biabiany desconstrói narrativas para repensar relações com o espaço e o território e os efeitos do colonialismo no Caribe. Utilizando a ideia de tecido como modelo de pensamento, Biabiany “tece” conexões entre objetos, plantas, e a percepção do corpo para repensar as realidades coloniais e as estruturas de poder presentes na própria linguagem e narrativas oficiais. “Em muitas culturas ao redor do mundo existe essa conexão entre tecer e narrar”, ressalta numa entrevista para a C& América Latina.

A artista revela que a imagem do navio ou barco é algo fundamental para a identidade caribenha. “Nossos ancestrais foram trazidos de barco. Este território é fragmentado e unido pelo mar e tem funcionado como um modelo de mudança, onde não há uma perspectiva única. Do território de Guadalupe, onde quer que você esteja, em qualquer ilha do arquipélago, você pode ver outra ilha, você nunca está na situação de uma ilha isolada”, explica. Esta posição peculiar teve grande impacto na sua percepção de espaço e na maneira como ela pensa uma instalação e a percepção do público dentro dela. “No meu trabalho interessa-me brincar com a percepção do espaço e com a forma como recebemos aquilo que experimentamos por meio dos sentidos e do corpo”, comenta a artista que este ano participou de uma residência no Pivô.

Para além do clichê caribenho, ela também acha que a ideia de natureza carrega marcas da colonização – processo que se dá por meio de uma violenta desumanização e apagamento dos povos originários e sua cultura. Ela explica: “um dos aspectos mais marcantes do sistema colonial é que as pessoas não estão mais ligadas ao seu território, não conhecem sua flora e fauna, seu poder curativo, sua força”. A bananeira, por exemplo, representa o colonialismo francês, mas também lhe interessa falar sobre a cura que envolve planta – a flor de bananeira, por exemplo, pode curar o útero. “Para mim, é uma oportunidade de falar de cura, de falar da relação que temos com a sexualidade, porque a poluição do solo atinge o mais íntimo, os órgãos sexuais da população, ataca o cérebro das crianças, é um grande problema ecológico e humano escândalo”.

9.Alberta Whittle, Barbados

Nascida em Barbados e com nacionalidade escocesa, Alberta Whittle cria filmes, esculturas, instalações e performances que questionam o legados do colonialismo e da escravidão, sempre refletindo sobre a opressão sofrida por corpos negros e a maneira pela qual indivíduos racializado podem carregar marcadores de tal opressão que podem afetar a saúde mental ou física. “Quando os protestos do #BlackLivesMatter.estavam acontecendo, durante a pandemia, meu pai compartilhou um artigo comigo que dizia que os médicos estavam aconselhando que deveria haver um aviso de saúde para as mães grávidas que assistissem às imagens de George Floyd porque isso poderia induzir um aborto espontâneo. Eu penso muito sobre isso porque há uma sensação de que estamos realmente preparados para aceitar a visualização do trauma negro ou da dor negra, mas acho que isso pode afetar o corpo e criar exaustão, afetar a saúde mental e física das pessoas, e induz sentimentos de angústia”, lembra a artista em entrevista para Studio International.

Whittle também fala sobre sua mudança do Caribe para o Reino Unido – experiência que a fez se deparar com as desigualdades na forma como uma mesma história é capturada e contada por diferentes nações. Whittle nos alerta sobre o perigo da construção de mitos e tenta criar uma fissura nestes mitos para revelar as várias camadas relacionadas ao poder por trás da construção dessas narrativas.

Uma fábula que aparece com frequência é a ideia de que os povos indígenas do Caribe ou da diáspora africana teriam recebido os europeus invasores com acolhimento, dando-lhes abacaxis de presente. “Muitos pintores retrataram Colombo sendo saudado pelos “nativos” segurando abacaxis como símbolo de boas-vindas. O abacaxi foi então mitificado como símbolo de boas-vindas, o que para mim é um mito muito conveniente e problemático”, explica a artista que fez um autorretrato na mesma posição da Estátua da Liberdade. Na sua versão, entretanto, ela aparece segurando um abacaxi e de costas para o mar – desta forma o colonizador veria a palavra ao contrário. Ela deixa claro, assim, que eles são, na verdade, indesejados.

Um elemento recorrente em seu trabalho é a água, desde a zona entre-marés de Barbados, onde a água significa momentos de chegada ou momentos de partida, uma zona conflitante, até os oceanos de alguns países africanos, assombrados pelas histórias de violência, escravidão ou morte. Mas a artista também olha para as qualidade curativas do mar. “O mar existiu como um cemitério ativo durante o tráfico transatlântico de escravos e segue sendo um cemitério hoje, se considerarmos os horrores da crise dos refugiados com tantos corpos sendo perdidos no Mediterrâneo”, pontua.

Vale destacar, ainda, discussões sobre gênero e sexualidade que a artista propõe, pois no Caribe há uma sobreposição de uma sociedade hipermasculina com imagens hipersexualizadas e feminizadas na cultura dancehall. Sua visão de afrofuturismo caribenho está, portanto, conectada com o dancehall e a cultura de carnaval mascarado – uma cultura trazida da África. “A possibilidade de momentos de transgressão no baile de máscaras, especialmente relacionados a futuros queer é significativo dentro da minha prática. Na minha série Big Red aka, por exemplo, eu uso o drag como um meio de confrontar as expectativas de gênero dentro do Caribe”, ressalta. As formas de especulação queer abordadas pelo afrofuturismo lhe interessam pela maneira como nos faz entender as novas tecnologias do corpo, e nos faz refletir sobre métodos para expandir a espacialidade entre o presente, o passado e o futuro.

Em sua primeira exposição em Londres, Business as usual, na Tyburn Gallery, em 2019, Whittle usa o sarcasmo para se referir ao caráter letárgico e estagnado das instituições de arte regidas por boas intenções e principalmente pela falta de compromisso com a criação de espaços reais de diversidade e inclusão dentro do arte. “Parece haver uma expectativa de que superamos essas histórias de colonialismo, imperialismo ou mesmo histórias recentes de genocídio, ou que precisamos superá-las porque isso faz as pessoas se sentirem desconfortáveis”, explicou a artista em entrevista para o site Africanah. “Existem momentos dedicados a falar sobre essas histórias ‘difíceis’ ou criar gestos para considerar uma paridade de representação dentro de instituições e museus, mas pode parecer uma espécie de performance” completa a artista que costuma falar sobre colonialismo climático, trauma e cura com uma potente dose de humor. O título Business as Usual refere-se a ideia do que está acontecendo todos os dias, mas não há nenhuma mudança real.

A artista também se preocupa com questões ambientais e com a crise climática. “No Sul Global com as temporadas de furacões ficando muito mais longas; inundações, ciclones e terremotos se tornando mais drásticos; e até mesmo no Reino Unido ondas de calor acontecendo nos últimos anos”, explica a artista que chegou a fazer um filme sobre a devastação do furacão Dorian nas Bahamas . As catástrofes relacionadas às mudanças climáticas resultarão no desaparecimento de terras e comunidades que terão que fugir, aumentando, assim, a crise humanitária que vivemos hoje. Este ano ela representa a Escócia na 59ª Bienal de Veneza.

10. Gwladys Gambie, Martinica

Apaixonada por moda e trabalhos têxteis, Gwladys Gambie resolveu estudar artes plásticas para se expressar melhor como uma mulher “negra, gorda e suburbana”, como a própria artista se define em entrevista para C&America Latina. O caminho não é fácil, mas ela tem chamado atenção pelos trabalhos com os quais questiona o próprio corpo em uma sociedade onde as mulheres gordas estão fora das normas de sensualidade, beleza e erotismo. “A fusão corpo/paisagem na série Anatomie du sensible ocorre porque o ser humano não está separado da natureza. É isso que me permite abordar a sensualidade sem ser literal, integrando formas orgânicas como flores, plantas, animais marinhos”, explica a artita que usa um alterego chamado Manman Chadwon, uma descende de Manman DLo, uma espécie de versão martinicana de Yemanyá.. “Criar esse personagem faz parte da busca por uma conexão com a ancestralidade africana. Como afrodescendentes, queremos superar os fantasmas e estabelecer uma conexão verdadeira e profunda com a africanidade.

Outro ponto importante em sua poética que vale ressaltar é a ambivalência entre sedução e violência, pois a artista sente a discriminação até no campo do afeto, onde seu corpo (e de boa parte das mulheres negras e gordas, segundo a artista) é objeto de atração sexual, mas raramente de relacionamentos afetivos socialmente aceitos. A isso se soma, claro, a violência cotidiana contra as mulheres em uma sociedade dominada por homens.

Gambie tem chamado a atenção de colecionadores, também, pelos desenhos de corpos femininos interconectados com árvores e muitas vezes representados por pernas mais longas (ecoando os edifícios de Miami que impressionam a artista), saltos mais altos, de formas arredondadas e repletos de brilho. Esses trabalhos aparecem, em alguns momentos, acompanhados de dizeres na língua crioula, o que reafirma a influência da cultura martinicana em seu trabalho. Ela participou da versão virtual da última Bienal do Mercosul, que teve apenas versão digital por causa da pandemia do Covid-19.

11.Deborah Anzinger, Jamaica

PhD em Biologia, Deborah Anzinger emprega materiais não tradicionais, como plantas vivas, cabelos afro-excêntricos e espelhos em suas pinturas, esculturas, vídeos e instalações. Sua ideia é propor estéticas íntimas e alternativas de estar no mundo, sempre com o objetivo de interrogar e reconfigurar o modo como nos relacionamos com a terra e corpos racializados.

Uma das estratégias de Anzinger é também se apropriar da justaposição de “um passado fragmentado e riffs na realidade”. Um riff é uma progressão de acordes, intervalos ou notas musicais, que são repetidas, formando a base ou acompanhamento. Ela cria, assim, universos paralelos que destacam os limites das formas de se comunicar.

Recentemente a artista criou pinturas com carvão – um recurso natural essencial, mas desvalorizado e muito exportado pela Jamaica. A ideia é transformar o carvão: uma matéria de valor intrínseco e urgente ( pense no combustível para a sobrevivência nas economias informais locais), em um gesto estético e um subproduto de consumo de luxo cujo valor está vinculado a parâmetros distantes das realidades locais das comunidades negras no sul global.

Ela busca, assim, reconfigurar como o corpo é compreendido além de um legado do imperialismo, mudando fisicamente a forma como vemos o valor dos recursos.

12. Madeline Jimenez Santil, República Dominicana

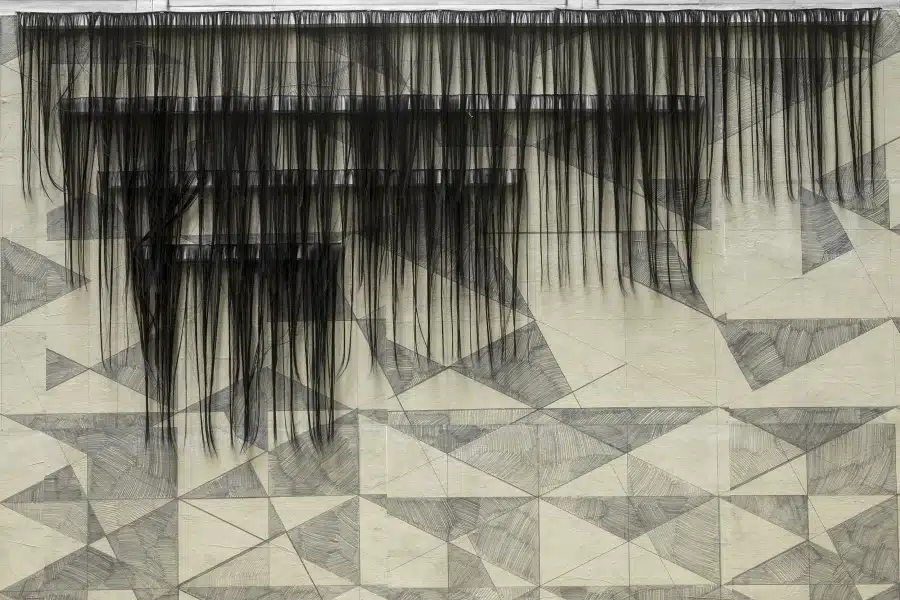

Sua pesquisa é desenvolvida a partir de possíveis relações existentes no corpo/matéria e geometria com o objetivo de repensar a condição do exótico, do estranho e da migração – sempre aproximando-se desses conceitos a partir da compreensão de seu próprio corpo e em diálogo permanente com o espaço que o cerca.

Madeline Jimenez Santil fala busca “crioulizar a geometria” : as formas abstratas e racionais foram erroneamente entendidas, na visão do colonizador, como algo restrito ao mundo ocidental, sendo marcadas pela universalidade, simplicidade e pureza. A artista dominicana desenvolveu, assim, um léxico visual que busca, por meio da geometria e da matéria, comunicar as formas pelas quais a abstração é usada para transformar grupos humanos em desvantagem social em estranhos. Para ela, os grupos de pessoas que ao longo da história foram politicamente subjugados (tratados como objetos, pragas, sem coração, perigosos) são apresentados pelo discurso dominante como ininteligíveis, fisicamente monstruosos, da mesma forma que sua voz, linguagem e modo de falar foram classificadas como ruído.

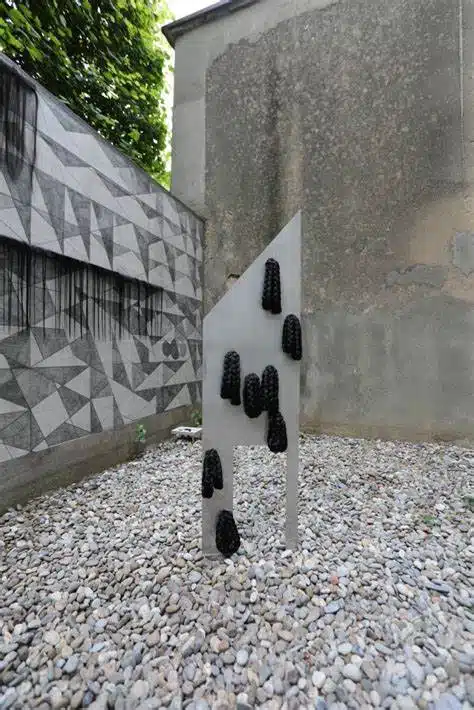

O mural escultural La construcción del extraño, cujo título vem do livro da socióloga mexicana Olga Sabido Ramos, faz parte da exploração estética da ideia de estranho que Jiménez Santil desenvolveu nos últimos anos.

Influenciada pelos textos do sociólogo francês Pierre Bourdieu, ela entende que a submissão política está inscrita nas posturas, nas dobras do corpo e nos automatismos do cérebro. A artista também está fortemetne conectada com a corrente literária caribenha que manifesta traumas sociais e políticos por meio de elementos fantásticos e de pensamento mágico, ficção científica e humor, entrelaçados com a realidade histórica.

13. Patricia Castillo (Patutus), República Dominicana

A composição na arte pode se manifestar na expressão, na narração, na estrutura ou combinação de cores. Patricia Castillo, conhecida como Patutus, reúne todos esses elementos com leveza, flexibilidade e sensibilidade. Conectada com a ideia da trama e acostumada a elaborar diferentes estruturas com fios coloridos, Patutus é uma potente representante da arte conceitual caribenha que propõe discussões sobre identidade e meio ambiente.

Ela usa desde fios coloridos de luminescência persistente e origem química até as versões em pretos – com as quais já teceu sua versão da Última Ceia, de Da Vinci. Aqui, a figura de Cristo é triangular e está intimamente integrada com os outros elementos por meio das linhas arquitetadas por Patutus. Não poderia haver uma forma mais adequada: o triângulo é a mais simples e estável das formas geométricas, e ainda a mais culminante delas. .