Na madrugada de 8 de julho de 1978, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro foi tomado por um incêndio que consumiu praticamente todo seu acervo e marcou a História da Arte Brasileira. A comunidade artística ficou em choque e em luto. E, nos anos seguintes, muito foi repensado e estruturado.

O crítico Mario Pedrosa já refletia, há alguns anos, sobre o poder político e social não só das artes plásticas, mas de todas as formas de expressão cultural, e sobre o papel o museu como instituição responsável por preservá-las. “Mário Pedrosa não se interessou por arte por ter estudado na Belas-Artes ou porque ele acha que a arte em si é uma questão. Ele se envolveu com arte por uma vocação política, por entender que a vida humana estava vivendo uma versão rebaixada de si mesma e que uma revolução era necessária. E ele achava que a arte poderia ter um papel tanto na conscientização, quanto na emancipação dos sujeitos, das coletividades, das comunidades. Só que para isso era preciso pensar numa arte para além do mercado ou da academia. Era preciso uma arte para a sociedade”, explica o curador Paulo Miyada que assina a exposição Ensaios para o Museu das Origens,ao lado de Izabela Pucu, Ana Roman, Daiara Tukano e Thiago de Paula Souza, organizada pelo Instituto Tomie Ohtake e no Itaú Cultural.

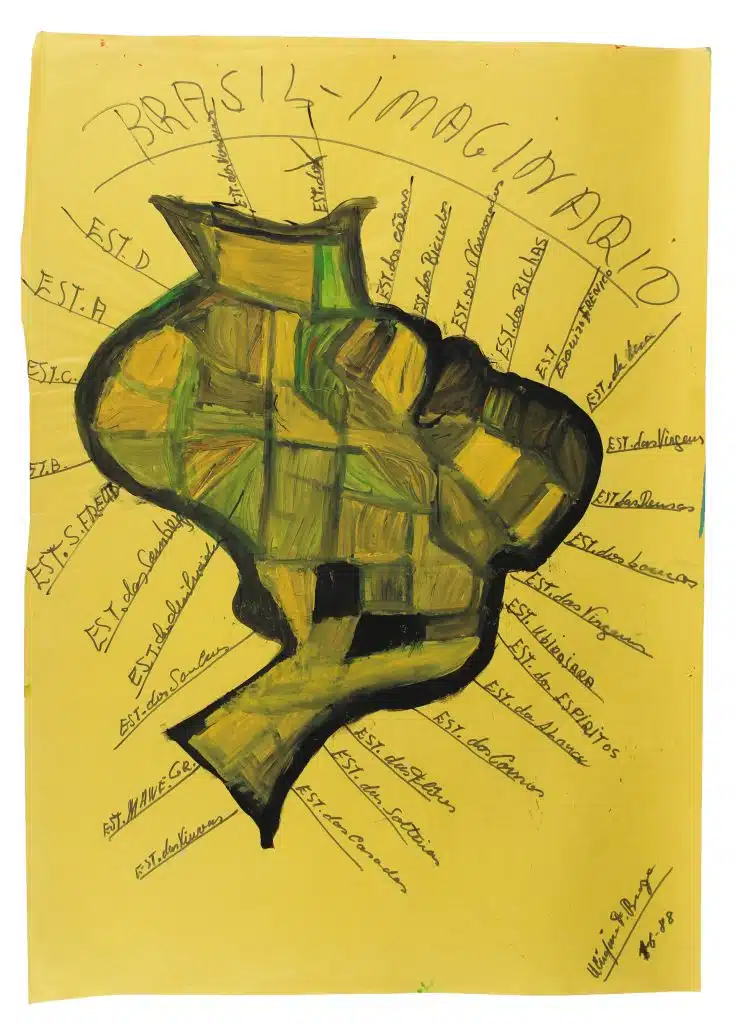

O Brasil pós incêndio parecia, então, um momento fértil para o crítico elaborar o Museu das Origens: projeto que propunha criar interlocuções entre diferentes museus essenciais para a construção da identidade brasileira criando a possibilidade de revisão e reconstrução de narrativas silenciadas e reprimidas. A ideia era cruzar linguagens e conhecimentos subalternizados desconstruindo a ideia de racionalidade moderna europeia e enfatizar a função pedagógica e comunitária dos museus, para além da preservação e da exposição de obras de arte.

Vivemos outro, agora, momento de distopia: museus lutaram, nos últimos anos, para sobreviver durante a pandemia do COVID 19 e diante um governo que renegava o papel social da cultura. Mal saímos do isolamento, sem ter ainda nos reerguido, e começamos a vivenciar as consequências de uma sequência de guerras explodiu pelo mundo ameaçando monumentos, memórias e culturas inteiras. Nasce uma necessidade, então, de rever todos nossos conceitos e estruturas para entender como chegamos aqui e como sobrevier. Qual é, afinal, o papel da arte? O significa estar num país em que movimentos de resistência e resiliência são as únicas saídas para que nossa memória permaneça? O que são formadas as instituições e como diferentes formas de sabedoria e cultura podem ser classificadas ou expostas dentro de um sistema essencialmente branco e eurocêntrico? São muitas as questões latentes em Ensaios para o Museu das Origens, exposição que busca revisar e atualizar as ideias desenhadas por Pedrosa.

Ensaios cruzados para o Museu das Origens

Mário Pedrosa sugeriu, na época, cinco museus para a reformulação das imagens e vozes do Brasil, sendo que somente três existiam, mas todos estavam ou eram fragilizados: o Museu de Arte Moderna tinha acabado de ter incendiado incêndio; o Museu do Índio estava com problemas na sua sede; e, o Museu de Imagens do Inconsciente ainda não tinha se estruturado – justamente em 1978 Nise da Silveira formou sua primeira equipe de museólogos. Entre os museus citados que não existiam, estava o Museu de Arte Popular e o Museu do Negro. Vale lembrar que Abdias Nascimento já tinha sonhado com um Museu de Arte Negra, mas o projeto ficou suspenso por causa do seu autoexílio em 1968 e só retomou em 1981. Em 1978, também no Rio de Janeiro, inaugura o Museu do Pontal com uma proposta de reunir uma coleção de arte popular.

A proposta de Ensaios para o Museu das Origens é reunir uma confluência de aspectos da cultura, da política e da produção de memória com o objetivo de revisar e atualizar as ideias desenvolvidas por Pedrosa – sempre se esquivando de categorizações ou abordagens enciclopédicas por se tratarem de processos restritivos definidores da sociedade ocidental de matriz europeia.

O resultado? Um cruzamento de pensamentos, estéticas e modos de viver que revela uma série de personalidades que são resistência e, de alguma forma, guardiãs da cultura nacional. “É importante notar que ele imaginou esses museus olhando para o Rio da época. E hoje, observando o Brasil, descobrimos que não é preciso inventar ou uma imaginar nenhuma instituição ou acervo. Isso porque esses lugares existem apesar do Brasil, pela falta de política cultural ampla e estruturada. Mas eles também existem por causa do Brasil.”, pontua Miyada.

A curadoria optou por não segmentar os museus e os gestos instituintes, mas fazê-los conviver em atrito, deixando ressoarem desafios e táticas compartilhados e divergentes, e deflagrando também os limites das próprias categorias que poderiam enquadrá-los. Entre temas e instituições que se cruzam, é possível perceber a ressonância de questões e conceitos discutidas desde o começo do século passado, mas que até hoje permanecem em pauta: a necessidade de estudar e identificar o Nordeste a partir do Nordeste; a noção do que é arte popular e como ela se enquadra (ou não) na História da Arte e na construção do imaginário do Brasil; a importância da representatividade e da elaboração da museologia social como ferramenta fundamental da vida coletiva, entre outras.

Cada núcleo da exposição ressalta um projeto desenhado por Pedrosa que o ajudou, em diferentes formas e camadas, a desenvolver o Museu das Origens. É o caso, por exemplo, de Alegria de viver, alegria de criar, mostra concebida por Pedrosa logo após o seu retorno do exílio, em 1977. Pensada em diálogo com Lygia Pape, a exposição não se configurava como retorno ao primitivo, mas buscava apresentar o modo de organização social dos povos indígenas como paradigma para a renovação social do Brasil em meio à luta pela redemocratização. “Ele nãoestava preocupado com uma evolução da história da arte. E sim como a arte pode ser uma ferramenta de expressão de subjetividades e de modo compartilhado comunitariamente e coletivamente. Quando o MAM pegou fogo, Pedrosa estava debruçado no projeto Alegria de viver, a alegria de criar. E, já nesse projeto, estava muito menos preocupado com o tipo de plumária e cerâmica que um povo produzia, e mais interessado em entender que, dentro de uma cosmogonia indígena, o fazer artístico, o ato criador, estava imerso em muitos outros aspectos da vida coletiva. Ele está mergulhado no próprio trabalho, na ritualidade, na transmissão de conhecimentos e no ensino”, ressalta Miyada.

Os núcleo apresentam, ainda, artistas contemporâneos convidados que ajudam a trazer para a atualidade os temas sublinhados por Pedrosa e reafirmados pelos projetos e museus escolhidos para a mostra.

A origem é feminina e coletiva

É interessante notar que, se analisarmos os projetos apresentados na exposição, existe uma forte presença de ações coletivas e de lideranças femininas – sejam elas históricas ou contemporâneas, ideias e lutas que se desenvolvem sob a perspectiva da elite ou a partir de visões e vozes das próprias comunidades.

Na cultura Baniwa, por exemplo, quem produz os grafismos são as mulheres. Entretanto, no começo dos anos 2010, um grupo de mulheres Baniwa percebeu uma descontinuidade deste saber fazer das cerâmicas e dos grafismos. Em diálogo com pesquisadores, diagnosticaram que o Museu do Índio, no Rio de Janeiro, tinha uma espécie de banco de dados da história das suas ancestrais. Mergulharam, então, nesse acervo para fazer oficinas e estudar dezenas de cerâmicas Baniwa para, enfim, produzir uma espécie de glossário dos grafismos Baniwa. A ideia era criar uma ferramenta que fosse levada de volta para o contexto do Rio Negro para retomar essa prática.

Esse é apenas um entre muitos simbólicos e vitais gestos, lutas e movimentos que vemos ao logo da exposição. Confira, a seguir, quem são as 11 mulheres na liderança da preservação da memória cultural do Brasil.

Lina Bo Bardi: força e complexidade da arte popular

Entre os núcleos desenhados para o Itaú Cultural, é possível verummapeamento, entre correspondências e matérias de jornal, um intercâmbio constante entre Lina Bo Bardi, na Bahia; Lívio Xavier Júnior, no Ceará; e Francisco Brennand, em Pernambuco. Os intelectuais protagonizavam, na época, uma importante discussão sobre a ideia de Nordeste. “É importante pontuar que essa discussão não começa e nem termina na Bahia, e nem na Lina. Mas ela foi uma catalisadora importante que deu forma às provocações que já existiam em rede e acelerou o processo de desenvolvimento desse debate”, explica Miyada.

Entre os arquivos, percebemos como cada um desses personagens se empenharam no processo de elaboração da importante exposição “Nordeste”, de 1963, comprando coisas nos mercados locais e pesquisando a produção popular de cada região. Mostra, ainda, detalhes de uma exposição de cordéis que viajou pela Europa e teve participação das várias frentes lideradas pelo Ceará, e também por Lina.

A decisão de Lina de dar protagonismo à arte popular, em seus estudos e projetos, reflete sua aposta numa cultura completa e complexa, que não é simplesmente uma versão rebaixada da cultura urbana metropolitana europeia, mas uma invenção em si mesma.

“Era preciso achar um lugar, categorizar esse tipo de arte, porque era inevitável o reconhecimento de que a expressão desses artistas era muito forte, e específico do Brasil – mesmo que muitas pessoa não tivessem um discurso pronto sobre esse universo”, assinala Miyada. “Mas a arte popular serviu de dobradiça para dentro, para fora: permitiu que os contextos modernizantes reconhecessem uma força inegável que era uma evidência empírica. Mas incluía sem dar nome”, continua. “Imagina quantas horas dedicamos para interpretar cada gesto do Di Cavalcanti, tentando entender a ideia de Brasil presente em sua obra. No caso do G.T.O ou o Mestre Vitalino, por exemplo, são poucas e incompletas as análises. Mas existe uma ideia de Brasil aqui também”, completa.

A ideia de “popular” , portanto, se configurava como uma ferramenta inserção, mas também de exclusão, na media em que os produtos eram colocados dentro do sistema, mas não os autores.

Vilma Soares Santos: subúrbio pós ingênuos do Brasil, pós naif e pós lina

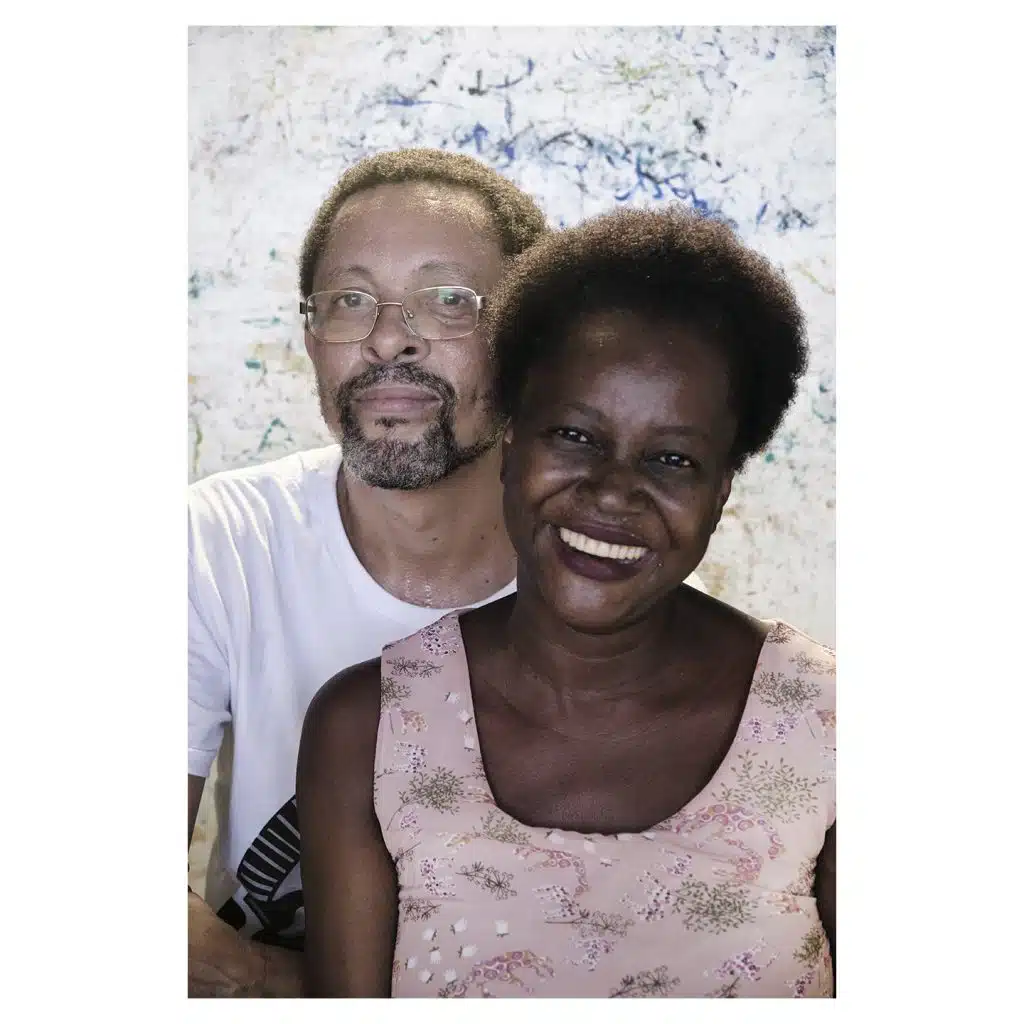

Espaço de memória artística, cultural e de pesquisa sobre o Subúrbio Ferroviário de Salvador, o Acervo da Laje nasceu a partir da coleção particular de Vilma Soares Santos e José Eduardo Ferreira Santos. “Depois de fazer o doutorado sobre a violência e vulnerabilidade nesse território, José compreendeu, instigado por um professor, que era preciso buscar a beleza do subúrbio. A jornada começou com a pesquisa de Vilma e o fotógrafo Marco Illuminati para a série Cadê a bonita?, composta por retratos de mulheres negras perdiam a vaidade depois de viverem momentos de violência familiar, como a morte dos filhos.

Pouco depois, em 2010, morreram alguns artistas (Dona Coleta de Omolu, cantora, Almiro Borges, pintor, Otávio Bahia, escultor, entre outros) e eles resolveram comprar suas obras. O acervo, que ficava na própria laje da casa de Vilma e José, foi crescendo aos poucos e hoje conta com mais de 300 peças de artistas invisibilizados catalogadas e boa parte delas digitalizadas para ampliar acesso para pesquisas. No museu-casa-escola comandado pelo casal é possível encontrar, hoje, obras de César Bahia, Zaca Oliveira, Ray Bahia, Prentice, Perinho Santana, Almiro Borges, Isa Amaral e Indiano Carioca.

“Era um contraponto às situações de violência, porque assim, tem que pensar que essa garotada toda das periferias, na maioria das vezes, não tem na circunvizinhança delas espaços de arte. Isso incide diretamente na elaboração, orientação para o futuro, projeto de vida ou quaisquer outras formas de repertórios que não sejam aqueles que são “dados”, digamos assim, para as periferias”, reflete José para a revista Bravo. “E o subúrbio é uma potência de cultura. “, pontua Vilma em entrevista para o MAM RJ.

Na área de Museu das Origens reservada ao Acervo da Laje, lê-se “pós-ingênuos do Brasil, pós-naif e pós-Lina”. A provocação revela que eles sabem o quanto o que estão fazendo, de certa forma, atualiza preocupações da Lina, tanto de ideias de expografia, quanto de um colecionismo e de atenção para o popular. Mas eles entendem que estão dando um passo que naquele momento histórico ela não pode dar: reconhecer todas as autorias, criando uma historiografia mais completa com catalogação das obras e artistas como indivíduos e textos biográficos de cada um deles.

De fato, o mercado de arte provavelmente não teria ferramentas para assimilar tão rapidamente a proposta do casal, se não fossem os movimentos de Lina e tantos outros intelectuais e agitadores culturais que pensaram o popular. Além da participação do Museu das Origens, o Acervo da Laje já participou da Bienal de São Paulo, tem uma parcela do trabalho na mostra Dos Brasis, no SESC Belenzinho; e na Brasil Futuro: as formas da democracia, MAR.

Elisa Larkin: por uma memória Afro-brasileira

Era 1981 quando Elisa Larkin fundou, junto com Abdias Nascimento, o IPEAFRO (Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros), quando Abdias voltou ao Brasil após 13 anos de afastamento durante o regime autoritário. Trata-se de uma associação sem fins lucrativos com sede no Rio de Janeiro que exerce sua ação em quatro áreas – ensino, pesquisa, cultura e documentação – com o objetivo de contribuir para a recuperação de história da população afro-descendente e para a manutenção e expansão de seus valores culturais.

Com base num extenso acervo colecionado pelo próprio Abdias para o Museu de Arte Negra, o Ipeafro idealiza e organiza cursos, exposições e fóruns de educadores sobre o ensino da história e cultura de matriz africana.

A partir de 2002, além de continuar suas atividades com educadores, o Ipeafro vem se dedicando à recuperação, preservação, organização e divulgação do acervo de Abdias Nascimento. Recentemente, a instituição fez uma parceria de longa duração com o Inhotim que resultou numa série de exposições que discutiram a produção afro-brasileira histórica e contemporânea.

Mãe Meninazinha de Oxum: como lidar com o sagrado no museu?

Durante as primeiras décadas do Brasil republicano, mães e pais de santo eram acusados de curandeiros, charlatões e outras tipificações previstas no então Código Penal de 1890. Seus objetos rituais, apreendidos como “provas de crime”, foram guardados no acervo do que hoje é o Museu da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro desde 1945 até 2017, quando as 519 destas peças de religiosidades afro-brasileiras confiscadas pela polícia em casas de santo do Rio de Janeiro foram transferidas para o Museu da República.

A repatriação desse acervo, a Coleção Nosso Sagrado, para o Museu da República foi um resultado da luta muito ativa dos movimentos negros e movimentos e lideranças religiosos, candomblé e umbanda. E hoje qualquer decisão a respeito dessa coleção precisa ser tomada coletivamente, pela equipe curatorial do museu junto a um comitê de representantes de religiões afro-brasileiras.

Entre estas lideranças, destaca-se a figura de Mãe Meninazinha de Oxum. “Ela já vinha fazendo dentro do próprio terreiro dela, uma prática museológica, uma ideia de que precisava se criar uma forma de contar a história do terreiro para além da violência, para além da clandestinidade”, explica Miyada. “Não houve crime nenhum” – repete com firmeza Mãe Meninazinha de Oxum, autoridade do Candomblé – “o que houve foi desrespeito, ignorância, racismo religioso”.

Muitos desses objetos são sagrados e não são necessariamente considerados “arte”, mas tem uma importância espiritual lideres e praticantes de religiões afro-descendentes, sendo usados em rituais de candomblé ou umbanda. Como, então, expor esse tipo de obra no contexto musiológico ocidental? Esta é a principal pergunta que o grupo, liderado por Mãe Meninazinha de Oxu, tenta responder.

Vale lembrar que tecnicamente o Brasil é um país laico, isso significa que podemos praticar qualquer religião, mas o governo usava outras leis ou justificativas racistas para reprimir essas pessoas como “vadiagem”ou “charlatanismo médico”. E mais: quando as peças foram incorporadas ao Museu da Polícia Civil, foram batizadas de “Coleção Museu da Magia Negra”, evidenciando, mais uma vez, o preconceito e aspectos sutis da construção de um imaginário social depreciativo da cultura afro-brasileira.

Sidnéa Francisca dos Santos: precioso ouro negro

Cada vez mais forte, o Movimento Negro de Ouro Preto é composto por muitas lideranças e foi o protagonista da mudança da bandeira da cidade que antes era composta pela frase “precioso apesar que negro” para a versão atual que expõe a inscrição “precioso ouro negro”. Este é um entre muito exemplos de atuação desse grupo que luta para quebrar as muitas estruturas racistas locais.

Uma de suas lideranças é marcada por Sidnéa Francisca dos Santosprofessora da Universidade Federal de Ouro Preto que idealizou também a série de TV “Minha voz, Minha vez”, onde ela entrevista figuras chaves da população negra de Ouro Preto. Além da participação ativa dentro do próprio movimento, ela garante, com o programa, o protagonismo da memória negra da cidade revertendo a brutal lógica colonial do lugar.

Dona Santa: os ritmos e reinados do Nordeste

Com raízes no reinado do Congo, o maracatu é uma música que dá ritualidade, uma festividade que nasce do encontro colonial e de negociações entre ancestralidades africanas e símbolos de poder europeu. Assim com o todos os outros traços de raça, essa musicalidade de origem africana era estigmatizada. “Mas o maracatu foi um vetor muito importante de uma espécie de diplomacia. De coletividades afro descendentes que apresentam sua vitalidade e sua força ocupando o espaço da rua, o maracatu produzia um efeito mais legível. E algo que era tratado como um ato quase criminoso passou a ser incorporado como um símbolo do Nordeste e do carnaval”, explica o curador.

Rainha do Maracatu Elefante, um dos mais importantes de Recife, Dona Santa foi uma líder espiritual, religiosa, comunitária e carnavalesca que teve um papel crucial nesse movimento de valorização e preservação do maracatu. Quando ela faleceu, deixou o desejo de que seu maracatu acabasse e todas as peças fossem doadas para a prefeitura de Recife. Inicialmente o acervo ficou sobre guarda do MCP ( Movimento de Cultura Popular), mas com o golpe de Estado a organização foi perseguida e fechou. Os objetos ficaram abandonados por alguns anos até serem resgatados e doados para o Museu do Homem do Nordeste – instituição que emprestou uma seleção para o Ensaios para o Museu das Origens.

É interessante notar que existem poucos relatos históricos sobre Dona Santa, mas ela é muito conhecida por comunidades negras por meio de relatos orais avós, parentes, vizinhos ou por pessoas que a conheceram, tanto nosterreiros, como na comunidade carnavalesca.

Oneyda Alvarenga: música para todos os ouvidos

Nos anos 1930, o Mário de Andrade idealizou a missão folclórica e, durante os poucos meses em que ele foi secretário de cultura em São Paulo, ficou encarregado de “guardar” o que chamamos hoje de patrimônio imaterial, as tradições orais do país reunidas em cantos, contações de histórias, festas populares. “Ele vê que com a urbanização e outros processos da vida moderna, todos esses saberes tendem a desaparecer. E no caso dos objetos ou arquitetura, você ainda tem a possibilidade de guardar elementos ou vestígios físicos. Mas nesse caso, a sabedoria está na voz das pessoas. Então, ele organiza essa missão com pesquisadores e equipamento para registrar estas diferentes sabedorias. A ideia era construir uma discoteca pública tanto com gravações de música erudita quanto com todo esse acervo”.

Quem recebe esse material, na prefeitura de São Paulo, é a musicóloga e folclorista Oneyda Alvarenga teve um papel crucial na preservação da nossa cultura oral. Ela passa décadas pesquisando, estudando, organizando, catalogando, publicando, fazendo discos e fichas desse material. Ou seja: quase toda memória oral presente na Discoteca Pública Municipal, hoje no CCSP, foi sistematizada pela Oneyda Alvarenga. “A coleção mudou de lugar e quase foi perdida muitas vezes, e ela sempre estava na frente em sua defesa. Por isso, esse acervo lega hoje o seu nome”, lembra Miyada.

Ariadne de Moura Mendes: carnaval como terapia

Nise da Silveira teve um papel importante dentro do processo manicomial no Brasil, e no desenvolvimento da arte com terapia. Hoje o seu projeto segue ativo no Museu de Imagens do Inconsciente e eu legado é preservado e desenvolvido por alguns terapeutas que trabalharam com ela, como Gladys Schincario, Lula Wanderley e Eurípedes Junior. Entre os nomes da nova geração, está Ariadne de Moura Mendes.

Desde 2001, Ariadne ampliou o processo terapêutico criando o Bloco Carnavalesco Loucura Suburbana, no Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira, no , no Engenho de Dentro. A ideia é usar o carnaval como ferramenta porque é uma produção coletiva e colaborativa. E que está muito alinhada com a crítica antimanicomial e o próprio processo de fechamento das internações compulsórias. As oficinas para fazer os elementos usados nos blocos, feita pelos pacientes, são parte da terapia. E a trajetória do bloco é significativa, pois eles começam dentro do hospital e saem para as ruas do Engenho de Dentro – como se eles estivessem desenvolvendo uma performance da própria reforma manicomial.

Vale lembrar que faz muito pouco tempo que as leis brasileiras cortaram a internação compulsória e involuntária e parte desse feito parte do trabalho das pessoas do Museu de Imagens do Inconsciente.

Mas qual seria o interesse de Mario Pedrosa pelo universo do inconsciente? Ele estava interessado na arte como experimentação – seja a abstração moderna ou surrealismo -, o que o afasta politicamente da esquerda que estava focada nos temas sociais, e da direita defensora da acadêmica. Vale lembrar, portanto, que apesar da arte do inconsciente ser muito individual, trata-se de uma produção, antes de tudo, anti-acadêmica.

“Nasce ali também, num certo sentido, um tipo de linguagem mais universal. É claro que falar em arte universal hoje pode soar colonizador. Mas, naquela época, universal significava justamente rejeitar o normativo, a uniformização dentro de um padrão, um código. Se alguém passando por sofrimento psíquico, num quadro esquizofrênico, numa condição traumática de isolamento, é capaz de produzir e expressar não só a sua dor psíquica, mas também perceber o mundo desde esta condição, é porque, no fundo, todos nós somos capazes de perceber a partir ou por meio da criação”, pontua o curador. Olhar essa produção, portanto, é validar a expressão de cada pessoa. E essa é a força das sociedades que não tem a figura do artista como profissional especialista – caso das africanas, das indígenas e de alguns contextos asiáticos. “Nessas culturas, a ideia de arte está diluída entre muitos fazeres. É como uma espécie de ética coletiva que tem valor para além do valor mercadoria, mas funções de cura, de identificação, de transmissão de conhecimento. Esse tipo de inadequação que ele carregou a vida toda”, completa.

Niède Guidon e Marian Helen Rodrigues: a origem da humanidade

O Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, estava submerso até 220 milhões de anos atrás, quando um movimento tectônico elevou o fundo do mar e deixou à vista imensos cânions de rocha sedimentar. Na Era do Gelo, a região nunca congelou, tornando-se uma rica floresta tropical úmida, até que o aumento das temperaturas e a queda da umidade fizeram surgir a caatinga, com uma biodiversidade específica marcada pela resiliência. Muito antes da colonização do Brasil, comunidades viveram na região deixando como legado uma importante concentração de pinturas rupestres: cenas de caça, sexo e culto, entre tantas outras.

Estas pinturas só começaram a ser estudadas nos anos 1960, quando a arqueóloga Niède Guidon as encontrou submetidas às intempéries e à ação humana. Depois dos primeiros registros feitos com recursos próprios, Niède conseguiu implementar, naquela década, uma missão de pesquisa arqueológica franco-brasileira apoiada pelo Museu da Imagem e do Som, contando com aparatos técnicos suficientes para produzir o primeiro grande conjunto de imagens das pinturas rupestres e do seu contexto, que abrange mais de 5 mil fotografias.

Seus esforços de resultaram na criação do Parque Nacional e da Fundação do Museu do Homem Americano (Fumdham), cujo objetivo é conservação desse patrimônio nacional por meio da segurança, pesquisa e ação socioeducativa.

Aluna da Niède Guidon, Marian Helen Rodrigues nasceu na pequena Coronel José Dias, da própria região do Parque Nacional da Serra da Capivara, e assumiu recentemente a presidência o ICMBio – Parna Serra da Capivara. Seus pais são da geração que foi deslocada da região para a abertura do parque e, talvez por isso, a relação da doutora em Arqueologia com o território onde trabalha tenha camadas mais profundas do que “apenas” a da pesquisa científica. Marian criou o Instituto Olho D’água, ONG que desenvolve projetos colaborativos com as comunidades locais com o objetivo de preservar e valorizar a memória dos povos da Serra da Capivara há 10 anos.

Cacique Pequena: resiliência em rede

Primeira mulher cacique reconhecida no Brasil, Maria de Lourdes da Conceição Alves, conhecida como Cacique Pequena, é “guardiã da memória, mestre da cultura, doutora da mata e professora” – como a própria se descreve.

Há cerca de 30 anos Cacique Pequena se dedica ao comando e à orientação do povo Jenipapo-Kanindé, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, e uma de suas principais conquistas foi a demarcação da terra indígena do seu povo. Em 1995, a cacique cearense pegou um ônibus em direção a Brasília para conversar com o presidente da Funai em uma marcha a favor da atualização do Estatuto do Índio, publicado em 1973, durante a ditadura militar. Dois anos se passaram desde a conversa até que funcionários da Funai foram à aldeia Jenipapo-Kanindé e começaram os estudos para realizar a demarcação da terra indígena. Em 1999, o território foi delimitado: a área da comunidade era de 1.734 hectares oficialmente. Em 2011, ela foi demarcada. No entanto, ainda faltam os procedimentos de desintrusão, registro e homologação.

Ela é uma das lideranças da Rede de Museus Indígenas do Ceará – um grupo de museus criados nas aldeias pelos e para os próprios indígenas, sendo que cada um deles homenageia um mestre, representante da sabedoria daquele povo.