Na série Artistas da Bienal, destacamos nomes presentes na 36ª Bienal de São Paulo. Hoje, apresentamos Juliana dos Santos, cuja pesquisa em torno do azul atravessa práticas de cura, espiritualidade e novas formas de convivência.

Em sua busca obsessiva pelo azul, Pecola Breedlove ansiava pelos olhos mais azuis e mais belos que já viu: os de Shirley Temple, atriz mirim branca e loira popular nos anos 1940. Protagonista do homônimo livro de Toni Morrison, “O Olho Mais Azul”, a jovem realiza em sua perseguição pela tonalidade primária uma cisão interna de si e da negação do pertencimento de sua própria negritude.

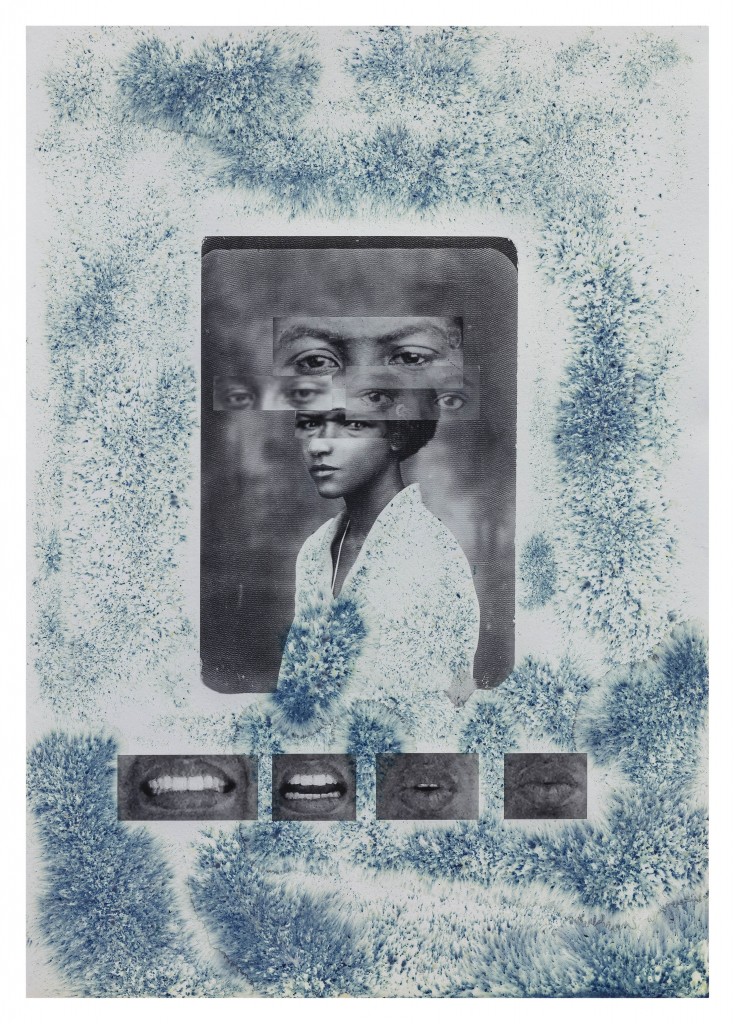

Publicado em 1970, o romance mergulha em debates sobre os Estados Unidos da época das leis Jim Crow e a conformação de um ideal de beleza pautado pela branquitude. Recheada de denúncias sobre as práticas raciais segregacionistas do país, no entanto, a narrativa também ecoa, em suas entrelinhas, as mesmas perguntas feitas anos depois por Juliana dos Santos, artista da 36ª Bienal de São Paulo, sobre a cor que é objeto do desejo literal dos olhos de Pecola: a quem é permitido reivindicar o azul? Poderia eu falar do azul?

O interesse de Juliana pelo pigmento remonta à época da graduação em Artes Visuais na Unesp. Mas foi somente em 2017, ao abrir um livro sobre Plantas Alimentícias Não Convencionais de um amigo, que ela descobriu a Clitoria Ternatea, uma flor azul arroxeada com a qual desenvolve sua pesquisa sobre pigmentos naturais.

Artista Aposta do AQA em 2020 e convidada do segundo episódio da nova temporada do nosso podcast “História das Bienais”, ela nasceu no bairro do Peruche, na capital paulista. Educadora e doutoranda em artes, seus primeiros trabalhos utilizavam representações figurativas para falar sobre questões acerca do racismo e da racialidade, que não só a atravessam existencialmente por estar nesse recorte, mas têm um papel importante na formação social e histórica do Brasil. Entretanto, após um período pesquisando o tema e investigando-o artisticamente, Juliana chegou a um impasse.

Como contou no podcast: “Eu vivo o racismo, pesquiso sobre a colonização do ensino de arte no Brasil, sou educadora, dou formação de arte-educação antirracista – e meu trabalho também fala sobre como o racismo me afeta. Então chegou um momento em que, do ponto de vista da minha saúde emocional, pensei: não estou dando conta.”

Foi quando, ao voltar de sua primeira experiência internacional, uma exposição coletiva na Academy of Fine Arts de Viena com curadoria de Thiago de Paula, também integrante da equipe curatorial da 36ª Bienal, que a artista foi levada a refletir sobre como uma certa “rastreabilidade” a confinava a um lugar específico no cenário artístico brasileiro — o da artista que responde principalmente às demandas da dor racial. A experiência em Viena plantou a semente essencial para que Juliana começasse a buscar em sua prática artística um compromisso não apenas com a dimensão do trauma, mas também com a do desejo e do prazer.

No Brasil, ainda processando essas questões, ela vivenciou um divisor de águas fundamental durante uma experiência espiritual em um templo tibetano com Lama Michel Rinpoche, onde participou de um ritual de Purificação dos Cinco Chacras Sagrados. Ao fechar os olhos, ela não viu, mas sentiu uma intensa luz azul sobre sua cabeça — uma experiência não óptica, mas sensível e espiritual, que mudou sua percepção de si mesma no mundo. Esse contato íntimo com o azul como energia interna, mais do que como cor visual, despertou inúmeras questões sobre como pensar uma experiência cromática que transcendesse a materialidade da pintura e as representações tradicionais.

Essa busca por novas linguagens encontrou eco em um exercício de seu professor Sérgio Romagnolo, que a desafiou a “fazer uma pintura sem tinta”. À época, a proposta a frustrou, mas, anos depois, ela a reconheceu como ponto de virada: “Depois de dez anos dessa aula, eu fui entender que usar uma pétala de flor como materialidade para construir uma linguagem estava ali, né?”

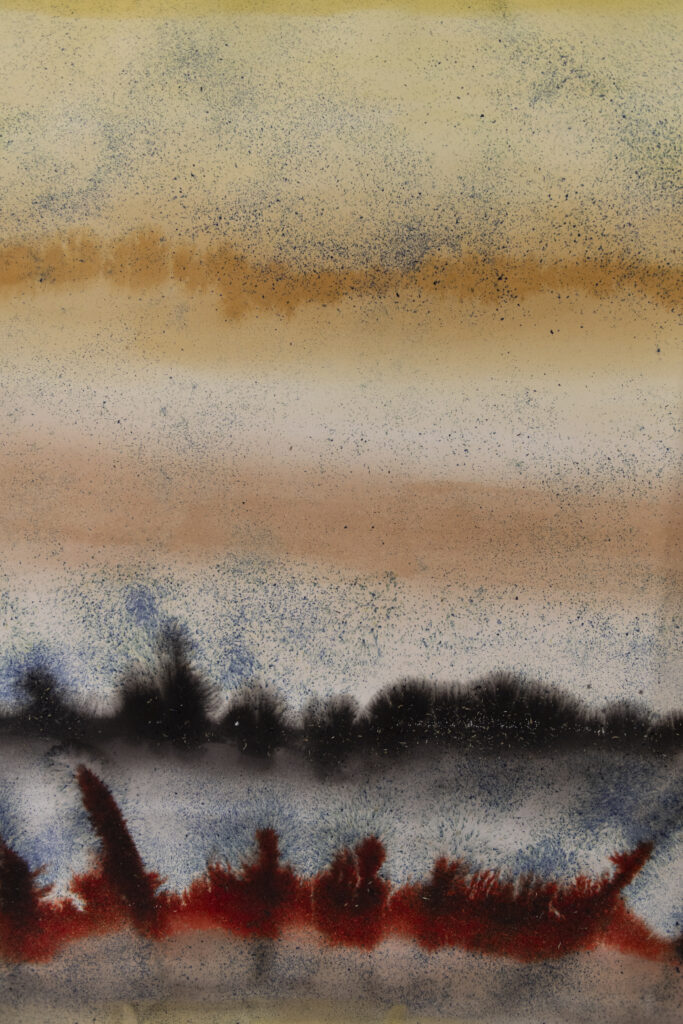

Somente depois das experiências em Viena e no templo tibetano, ao descobrir acidentalmente o pigmento da Clitoria Ternatea e desenvolver um método singular para trabalhar com a flor, ela compreendeu profundamente a lição. O que parecia um paradoxo revelava, na verdade, uma expansão radical do conceito de pintura, convidando-a a construir linguagens a partir de materialidades não convencionais e a pensar a cor para além de sua materialidade tradicional.

Essa pesquisa a lançou em uma investigação de cinco anos sobre as possibilidades tonais do azul. Ela descobriu que a materialidade do pigmento era a chave: quanto mais fino o grânulo, mais fechado é o azul; quanto mais grosso, mais rajado. Seu método de usar o sopro para dispersar o pó da pétala tornou-se uma performance, uma forma de “fazer uma pintura sem pintar”.

De volta à Áustria, em sua segunda estadia em Viena, agora como artista e docente convidada em um departamento de pintura contextual com forte vocação para pensar experiências queer e de artistas BPOC (Black and People of Color), Juliana encontrou um ambiente teoricamente propício para sua pesquisa. No entanto, a contradição entre o ambiente acadêmico progressista e a realidade racista nas ruas de Viena tornou-se insuportável. Ao frequentar supermercados e espaços públicos, Juliana experimentou violências como pessoas querendo tocar seu cabelo, olhares preconceituosos e situações de racismo explícito.

“Quer dizer, por mais que eu queira falar do azul, existe uma condição independente do meu desejo, que me atravessa na minha constituição dentro de um mundo racializado. Toda essa narrativa do azul que vai sendo construída no meu trabalho vem justamente desse impulso – entender o azul como uma busca por um lugar em que, talvez um dia, seja possível superar um mundo marcado por essas violências.”

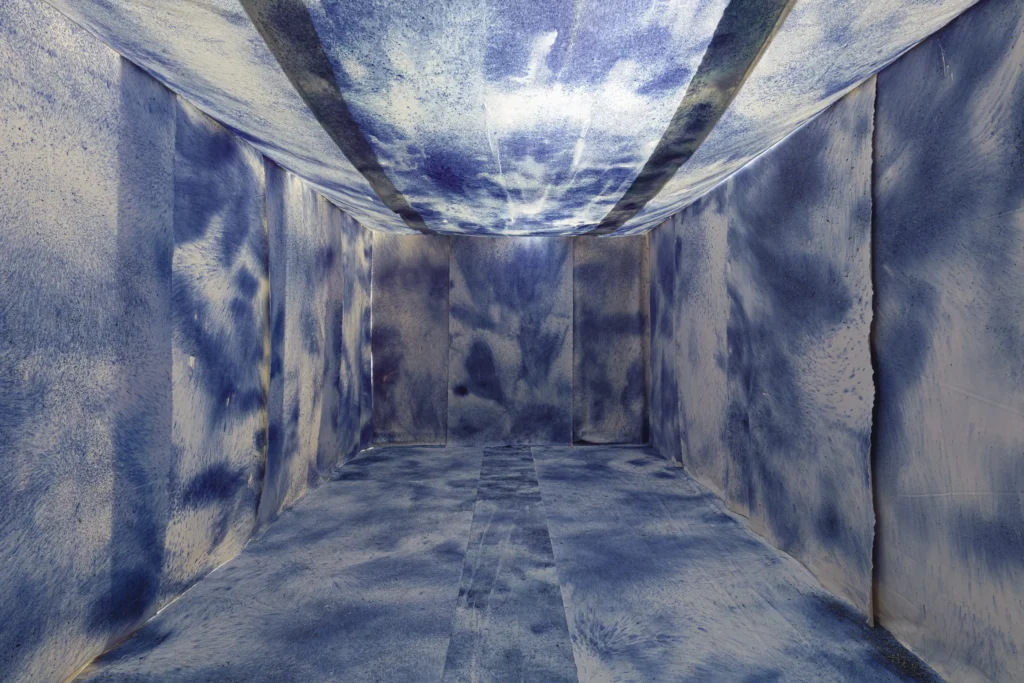

Desta tensão entre o abismo entre a teoria decolonial da academia e a realidade racial, nasceu sua primeira instalação explicitamente dedicada à cor, intitulada “Entre o azul e o que não me deixa/deixam esquecer”, realizada em 2019 no Paço das Artes em São Paulo. Ocupando o espaço de uma sala e repleta de tiras de algodão branco descendo do teto, a obra, acompanhada de uma áudio-poesia escrita pela própria artista sobre as experiências corpóreas proporcionadas, só se tornava completamente azul com a presença das pessoas, tornando-as parte essencial da instalação.

Não por acaso, na 36ª Bienal de São Paulo, Juliana integra o Capítulo 4 – Fluxos de cuidado e cosmologias plurais, que apresenta obras que rompem com modelos coloniais e patriarcais de cuidado, oferecendo outras formas de relação com o mundo. Sua pesquisa com a Clitoria Ternatea dialoga perfeitamente com instalações que combinam elementos como ervas, água e objetos rituais; performances e encontros coletivos que abordam práticas de cura e mitologias indígenas, africanas e asiáticas, ressaltando a interdependência entre ecossistemas e culturas.

O mesmo impulso que guia sua participação na Bienal também ganha dimensão institucional em sua individual Temporã, inaugurada recentemente na Pina Contemporânea dentro do programa de residência apoiado pela Chanel. A exposição evidencia a expansão da pesquisa da artista sobre pigmentos naturais – como o pau-brasil e a erva-mate – em diálogo com temporalidades vivas, já que suas obras continuam a se modificar após a inauguração, pela oxidação e pela ação do público. Nesse sentido, Juliana cria ecossistemas de cor, aproximando sua prática da ideia curatorial de estuário: espaços de confluência, transformação e convivência.

É aqui que se estabelece o diálogo final e fundamental com a obra de Toni Morrison. Se Pecola projeta no azul ideais que anulam a própria existência, Juliana o persegue para subverter sua lógica. Afastando-o do ideal branco inatingível, em seu trabalho ela o reivindica como uma cor na qual o corpo negro também pode habitar, respirar e existir em toda a sua potência, transformando uma história de negação em um futuro de possibilidades.

Assim, o azul de Juliana dos Santos deixa de ser uma cor a ser possuída — como os olhos cobiçados de Shirley Temple — para tornar-se um verbo, uma prática, um campo de possibilidades. Se o azul de Pecola a aprisionava na lógica autodestrutiva do ideal branco, o azul de Juliana liberta, convidando a um exercício constante de reencantamento do mundo. Sua obra, na Bienal e além, nos lembra que a verdadeira decolonialidade talvez não esteja em responder à violência com mais representações da violência, mas em ousar imaginar — e construir — outros mundos possíveis. Mundos onde se possa, finalmente, respirar azul.